Humusaufbau durch Rotationsbeweidung?

- Arianna Bisaz

- 5. Sept. 2025

- 9 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 8. Okt. 2025

Im Blogbeitrag Wurzelexsudate: Je mehr desto besser haben wir aufgezeigt, wie zentral Wurzelausscheidungen für die Gesundheit von Pflanzen und Boden sind.

Heute richten wir den Fokus darauf, welche Beiträge Gräser, Kräuter und Leguminosen für den Humusaufbau im Grünland leisten. Diese drei Pflanzengruppen verwerten und verteilen ihren photosynthetisch erzeugten Zucker auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Mengen.

Um den Humusgehalt in den Böden – speziell im Weideland – zu steigern, sollte man insbesondere auf die Kräuter setzen.

Der folgende Text ist eine Übersetzung der transkribierten Rede von John Kempf vom Juli 2025 mit Anpassungen und Ergänzungen von Arianna Bisaz und Manuel Winter.

Vor kurzem kam eine Gruppe von Milch- und Rindfleischproduzenten auf mich zu und sagte: "John, wir haben ein Problem. Wir wollen unsere Bodengesundheit verbessern, aber obwohl wir seit 20 oder 30 Jahren die besten Praktiken der Rotationsbeweidung anwenden, hat sich der Gehalt an organischer Substanz im Boden nicht erhöht. Wir haben sogar Rückschritte gemacht."

Ich habe mich umgehört, und es stellte sich heraus, dass dies ein weit verbreitetes Problem ist. Also begann ich, mich eingehender als bisher mit Weidemanagementsystemen zu befassen. Ich kam zum Schluss, dass uns grundlegendes Wissen darüber fehlt, wie Pflanzen Zucker transportieren und was diese Zuckerbewegungen für ein intelligentes «Humusmanagement» bedeutet.

Die folgende Diskussion konzentriert sich auf die Erzeugung von Futterpflanzen im Grünland, sie gilt aber auch für den Anbau von Gemüse, Getreide oder Obst. Wir müssen verstehen, wie verschiedene Pflanzenarten in ihren Lebensphasen den Zucker verteilen, damit wir ihre jeweiligen Potentiale zum Bodenaufbau erkennen.

Rotationsbeweidung: Die eine Hälfte nehmen, die andere lassen?

In der Weidewirtschaft (insbesondere in den USA) gilt oft die Faustregel: Die Hälfte des Futters nutzen, die andere Hälfte stehen lassen - und dann das Grünland sporadisch intensiv beweiden, so dass der Grossteil der Biomasse abgegrast wird. Doch es fehlt an fundierten Erklärungen, wann und warum dieser Ansatz sinnvoll ist. Um die Zweckmässigkeit dieser «Regel» zu beurteilen, müssen wir verstehen, wie verschiedene Pflanzenarten mit ihren erzeugten Kohlenhydraten umgehen.

Betrachten wir als Erstes die Gräser: Ein Grasbüschel hat ein sehr grosses, faseriges Wurzelsystem. Eine einzelne Roggenpflanze kann ein Wurzelsystem mit vielen Km Gesamtlänge aufweisen, wenn alle Feinwurzeln mitgezählt werden.

Wenn nun eine Graspflanze durch Photosynthese Zucker produziert, wohin schickt sie diesen Zucker? Die Zahlen, die ich in der Folge nennen werde, sind variabel - je nach Bodenbeschaffenheit, Feldbedingungen und Grasart können diese natürlich abweichen, aber in der Tendenz sind sie korrekt.

Als erstes gilt: Wohin die Pflanze den Zucker sendet, hängt vom Stadium des Pflanzenwachstums ab. Ich werde mich in dieser Diskussion auf die Phase kurz vor der Blüte konzentrieren - also gegen Ende der vegetativen Wachstumsphase und vor der Reproduktionsphase (denn während der Fortpflanzungsphase wenden alle Pflanzenarten die meiste Energie für die Reproduktion auf).

Die eine Hälfte nehmen, die andere lassen: Womöglich ist diese «Regel» auf den Versuch von Franklin J. Crider im Jahre 1955 zurückzuführen. In diesem Versuch wurden verschiedene Gräser in Töpfen gepflanzt und mit Schnitten unterschiedlicher Häufigkeit und Höhe genutzt. Dabei wurde festgestellt, dass bei einer Schnittnutzung der oberirdischen Biomasse von 40-50 % das Wachstum der Wurzeln durch die Nutzung nicht beeinträchtigt wurde. Daraus könnte die wohl eher verallgemeinerte Empfehlung herrühren, nur die Hälfte zu beweiden und den Rest zurückzulassen. Der erhoffte Vorteil dabei: Dass das Wurzelwachstum nie stoppe.

Wohin der Zucker geht

Es gibt vier verschiedene "Senken" für den produzierten Zucker. Zwei davon sind oberirdisch: Vegetative Biomasse und Reproduktion - Samen, Blüten, Blumen usw. Die anderen zwei sind unterirdisch: Wurzelbiomasse und Wurzelexsudate. Dies gilt für alle Pflanzenarten.

Bei einer Graspflanze kurz vor der Blüte werden rund 40 % der Zuckerenergie für den Aufbau oberirdischer vegetativer Biomasse verwendet und etwa 10 % für die Reproduktion (siehe Tabelle unten). Bei den Bodensenken geht etwa 45% der gesamten Zuckerenergie in die Wurzelbiomasse und etwa 5% wird für Wurzelausscheidungen verwendet.

Auffällig ist also, dass Gräser den Grossteil ihrer erzeugten Kohlenhydrate in den Wurzeln speichern und kaum Exsudate abgeben – was ihr ausgeprägtes Wurzelsystem erklärt. Bei Kräutern verhält es sich umgekehrt: Das Wurzelwerk ist bescheiden, dafür setzen sie sehr viel Energie in Form von Exsudaten frei.

Aufbau dauerhafter organischer Substanz durch abgestorbene Wurzeln

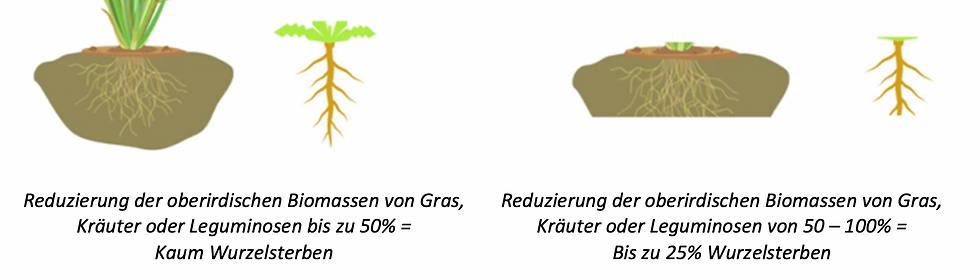

Meist wird behauptet, dass das Wurzelsystem von Pflanzen proportional zur entfernten oberirdischen Biomasse zurückgeht - dass also das Abweiden oder Abschneiden von 50% der Pflanze auch die Wurzeln um 50% reduziert. Dies stimmt so nicht. 50% Beseitigung der oberirdischen Biomasse führt zu keinem nennbaren Wurzelsterben.

Ein Wurzelsterben beginnt erst ab einer Entfernung von über 50 % des sichtbaren Pflanzenbestandes. Bei einer einmaligen Entfernung von 50 bis 100% des oberen Pflanzenteils kommt es zu einem Wurzelsterben von bis zu 25%. Diese Werte sind in der wissenschaftlichen Literatur gut belegt und gelten für alle Pflanzentypen auf gemässigt feuchten Standorten - wobei das genaue Ausmass des Wurzelsterbens sich je nach Pflanzengruppe, Art und Standort recht stark unterscheiden kann. Waren die Pflanzen schon geschwächt oder handelt es sich um eine wiederholte oder dauerhafte starke Beweidung kann der Effekt natürlich deutlich verstärkt ausfallen.

Zur Vermeidung von Überweidung ist die Ruhepause zwischen zwei Nutzungen deutlich wichtiger als die Beweidungshöhe.

Um eine Überweidung zu verhindern, ist es für Gräser wichtig, genügend Zeit zwischen zwei Nutzungen zu haben. Dies ist deutlich wichtiger als die Beweidungshöhe. Zahlreiche Versuche zeigen, dass bei verlängerten Ruhephasen zwischen zwei Nutzungen der Ertrag steigt. Der Bestand hat dann auch mehr Zeit Energie einzulagern und investiert deutlich mehr in den Wurzeltiefgang. Dies bereitet zudem Gräser besser auf mögliche Dürrephasen vor).

Schlussfolgerung: Exsudatarme Gräser lieferten erst dann einen wesentlichen Beitrag zum Humusaufbau, wenn sie tief (bodennah) abgeweidet werden und dadurch relevante Mengen an abgestorbener Wurzelmasse im Boden abgeben.

Das Prinzip „Nimm die Hälfte, lass die Hälfte“ trägt somit nicht nur kaum zum Humusaufbau bei - es führt zudem dazu, dass die Felder im Laufe der Zeit grasiger werden und die Artenvielfalt abnimmt, wie ich auch von vielen Grünlandbewirtschaftern bestätigt erhalten habe. Der Grund: Gräser speichern ihre Energie in ihren Wurzeln (und Stängelbasen) und weisen bodennahe Wachstumszonen (basale Meristeme) auf, was ihnen erlaubt, nach einer 50% Beweidung schnell wieder nachzuwachsen.

Viele Kräuter hingegen besitzen empfindlichere, oft apikal gelegene Meristeme – sie wachsen nur von der Spitze nach - sowie geringere Zuckerreserven, was ihre Regeneration erschwert und verzögert. Dieses «Kräutersterben» wirkt zusätzlich hemmend auf den Aufbau von stabilem Kohlenstoff im Boden – wie wir im Folgenden gleich sehen werden.

Aufbau dauerhafter organischer Substanz durch Wurzelexsudate

Christine Jones untersuchte in ihren Studien, wie viel der Zuckerenergie in den vier Zuckersenken dem Boden langfristig – also 24-36 Monate – in Form stabiler organischer Substanz erhalten bleibt. Sie fand heraus, dass im Durchschnitt lediglich um die 8% des Kohlenstoffs aus oberirdischer Biomasse langfristig im Boden gespeichert wird. Der Rest, also um die 92%, wird zersetzt und gast aus - unabhängig davon, ob das Pflanzenmaterial auf der Bodenoberfläche liegen blieb oder in den Boden eingearbeitet wurde.

Von der Wurzelbiomasse verbleiben im Idealfall bis zu 60% des Kohlenstoffs langfristig im Boden. Stirbt also bei bodennaher Beweidung etwa 25 % der Wurzelmasse ab, lässt sich unter Top-Bedingungen bis über die Hälfte davon in stabilen Dauerhumus umwandeln.

Am bedeutendsten ist das bodenaufbauende Potential der Wurzelausscheidungen.

Laut Christine Jones können unter optimalen Bedingungen bis zu 90% des gesamten Kohlenstoffs, der als Wurzelausscheidungen abgegeben wird, in Form komplexer Huminstoffe im Boden stabilisiert werden. Die Durchschnittswerte liegen allerdings bei 46%, siehe dazu auch den Blogbeitrag Wurzelexsudate: Je mehr desto besser!.

Für den Aufbau stabiler organischer Substanz im Boden ist also eine hohe Menge an Wurzelexsudaten im Bodenprofil entscheidend.

Kräuter: die Nummer 1 der Zuckerausscheider

Kräuter haben kein faseriges Wurzelsystem wie Gräser, sondern mehr oder weniger grosse und tiefreichende Wurzelgeflechte bzw. Pfahl- und Speicherwurzeln. Bei Kräutern gehen nur etwa 15% des Zuckers in die Wurzelbiomasse, verglichen mit 45% bei Gräsern. Etwa 35% entfallen auf Wurzelexsudate, verglichen mit nur 5% bei Gräsern (siehe Tabelle ganz oben).

Wer stabile organische Substanz im Boden aufbauen möchte – ohne auf abgestorbene Gräser-Wurzelmasse zu setzen – kann dies besonders wirkungsvoll mit Kräutern erreichen. Kräuter pflegen intensive Beziehungen zum Bodenmikrobiom; ihre Wurzelexsudate dienen als Hauptkohlenstoffquelle für Mikroorganismen, über deren Aktivität und tote mikrobielle Biomasse (Nekromasse) – gemeinsam mit Ton- und Mineralpartikeln – besonders viel stabiler Bodenkohlenstoff entsteht.

Wer stabile organische Substanz im Boden aufbauen möchte, kann dies besonders wirkungsvoll mit Kräutern erreichen.

Dabei verschwenden Kräuter die Energie, die sie als Wurzelausscheidungen aussenden, nicht. Sie «investieren» diese gezielt ins Bodennahrungsnetz und profitieren von ihren Effekten, etwa einer verbesserten Nährstoffmobilisierung und einer Zunahme von Symbiosepartnern.

Der Vollständigkeit halber noch ein Blick auf die Leguminosen: Die unterirdische Verteilung ihres Zuckers liegt irgendwo zwischen jener der Gräsern und Kräutern - etwa 35% Wurzelbiomasse und 15% Wurzelexsudate (siehe Tabelle ganz oben).

Allerdings ist dieses Verhältnis stark variabel. Der Grund dafür liegt in der Menge an Zuckerenergie, die Leguminosen für die Stickstoff-Fixierung aufwenden: Auf sehr sandigen oder humusarmen Böden mit sehr geringer mikrobieller Aktivität wenden Leguminosen deutlich mehr Zuckerenergie für die Stickstofffixierung durch ihre Symbiosepartner auf – teils direkt in die Rhizobien, teils als zusätzliche Wurzelausscheidungen. In nährstoffreichen Böde kann die Pflanze dagegen ihre Energie verstärkt für den Aufbau von Biomasse verwenden.

Grünlandmanagement im Lichte dieser Erkenntnisse

Da Gräser und Kräuter (sowie Leguminosen) sich ergänzen und auf unterschiedliche Weise zum Bodenaufbau beitragen – Biomasse einerseits, Wurzelexsudate und zugehörige mikrobielle Umsetzungsprozesse andererseits - sollten die Gräser gelegentlich bis zum Boden abgegrast werden. Wie in natürlichen Systemen.

Jahreskurs 2026 Regenerative Landwirtschaft im Grünland: Jetzt anmelden!

Nach solch intensiver Beweidung wird eine deutliche Zunahme von Kräutern festzustellen sein. Zwar werden Futtermenge und Fleischproduktion pro Hektar kurzfristig sinken, doch schon im zweiten Jahr und auch in den Folgejahren wird der Ertrag deutlich über dem Ausgangsniveau liegen – trotz weniger sichtbarer Futter-Biomasse.

Wenn ich von einer krautdominierten Weide spreche, meine ich nicht die sichtbare Biomasse. Optisch wird die Weide nach wie vor grasdominiert wirken. Doch eine Zählung der Anzahl Pflanze pro Quadratmeter zeigt, dass Krautpflanzen zahlreicher sind als Gräser.

Nach gelegentlich intensiver Beweidung wird eine deutliche Zunahme von Kräutern festzustellen sein.

Die Praxis zeigt zudem, dass Futter effizienter zu Fleisch umgewandelt wird, wenn Kräuter überwiegen. Kräuter enthalten meist mehr Nährstoffe (Proteine, Mineralien, Energie) als Gräser und führen zu einer höheren Fleischproduktion pro Hektar – selbst bei geringerer sichtbarer Biomasse.

Native Ökosysteme der nordamerikanischen Prärien stark kräuterdominiert

Ich hatte das Privileg, diesen Sommer auf der Farm von Joel Salatin bei einer Stockman Grass Farmer-Veranstaltung über dieses Thema zu sprechen, und wir hatten ein ziemlich lustiges Gespräch [die Stockman Grass Farmer ist eine Zeitschrift, die sich mit der intensiven Grünlandwirtschaft in Nordamerika befasst]. Joel schlug vor, den Namen der Zeitschrift in Stockman Forb Farmer zu ändern, also war ich wohl überzeugend genug [forb = Kraut].

Joel erzählte von einem Gespräch mit einem Agrarwissenschaftler, der beschrieb, wie sie mehrere einheimische Prärien untersucht hatten. Diese wurden zwar nicht genau so bewirtschaftet wie vor ein paar hundert Jahren [bevor die Zestörung der Büffelherden begann] - und dennoch konnten in diesen einheimischen Prärien 1’600 Pflanzenarten identifiziert werden, von denen nur 60 Gräser waren. Das heisst, die überwiegende Mehrheit der einheimischen Arten waren Kräuter sowie einige Leguminosen.

Die Artenvielfalt ergibt sich somit aus dem Vorhandensein von vielen verschiedenen Kräutern, und Artenvielfalt bedeutet verschiedene Exsudate, was wiederum eine vielfältige mikrobielle Bodengemeinschaft und ein intensiv-dynamischer Aufbau von stabilem Humus bedeutet.

Als ich beschrieb, wohin der Zucker in der Pflanze wandert, erzählte Joel eine Geschichte des Mountain Man Jim Bridger [Entdecker & Geschichtenerzähler im Wilden Westen der USA des 19. Jahrhunderts]. Dieser schildert in seinem Tagebuch, wie er damals die westlichen Ebenen der USA zu Pferd durchquerte und durch eine Bisonherde ritt. Er soll sieben Tage gebraucht haben, um sie zu traversieren. Hätte er kein Futter für seine Pferde eingepackt, wären die Pferde verhungert, weil es kein Gras gab. Die Bisons hatten das Gras komplett in den Boden gestampft.

Okay, die Geschichten des Mountain Man waren oft übertrieben und zur Unterhaltung gedacht, aber mal ehrlich: Klingt das wirklich nach „nimm die Hälfte, lass die Hälfte“?

Quelle:

John Kempf (2025): The Take-Half, Leave-Half Fallacy (transkribierte Rede). Übersetzung, Anpassungen und Ergänzungen von Arianna Bisaz und Manuel Winter

Kommentare